「道」という漢字には首がある。首は人である。人が進むからこそ道である。人から外れたものはけものみちだ。人の歩く道は路ともいう。思考、思惟、思想もまた、人の頭がたどる道である。中国人は2000年以上にわたり、道を問い続けてきた。『論語』は「朝(あした)に道聞かば 夕べに死すとも可なり」と、峻厳な覚悟を示した。

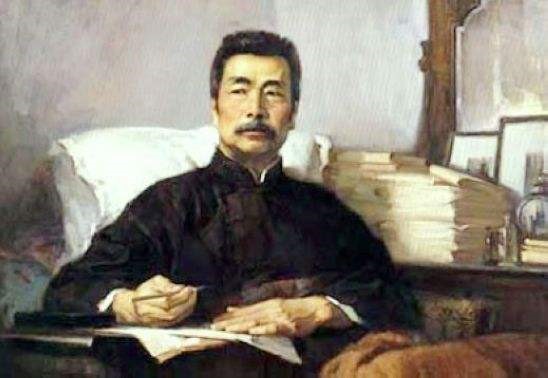

魯迅(1881-1936)が短編小説『故郷』(1921)の最後に書いた有名な言葉がある。

「其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路」

(実際、地上に道は初めからあるのではなく、多くの人が歩くから、それが路となるのだ)

資産家だった紹興の実家は破産し、家財道具を売り払って転居を迫られる。幼少時、自然との遊びを教えてくれた下男の息子がやってくる。懐かしい思い出に浸っていたが、目の前に現れたのはみすぼらしい男でしかなった。貧乏人の子沢山に加え、飢饉や重税、悪政が重なり、疲弊の極みなのだ。その男は、どんなにどん底にあっても、香炉や燭台を求め、偶像崇拝の封建思想から脱していない。

主人公の「迅」はそんな光景に暗澹とした気持ちになるが、同時に自問自答を迫られる。自分自身が抱いている希望も、実際は自分が作り出した架空の像なのではないのか。「ただ、彼の望みが身に迫ったもので、私の希望がはるか先のぼんやりしたものである違いだけなのではないか(只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了)」、と。列強に

魯迅が語った「道」と高村光太郎の「道程」

経済ニュース

経済ニュース

コメント