文部科学省は2019年度から、国立大学の教員に年俸制を導入し、業績給を拡大する方針だ。これに対して大学教師から反発の声が上がっているが、年俸制なんて普通の会社では当たり前だ。「業績の意味がわからない」という声もあるが、論文の引用数による業績の算定方法は(理系では)確立している。

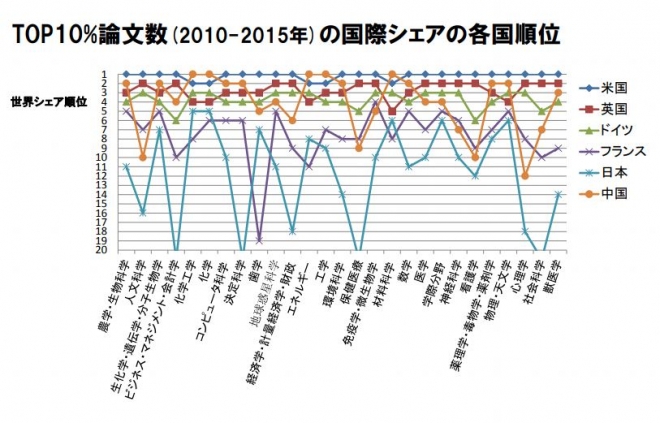

引用数の上位10%のシェアでみると、図のように日本はほとんどの分野で主要国の最低である(科学技術振興機構調べ)。これは日本の研究者が少ないからではない。日本の研究者は84.2万人で、ドイツ(36.1万人)やフランス(26.5万人)やイギリス(25.9万人)よりはるかに多い。要するに、日本の研究者は生産性が低いのだ。

日本のサラリーマンの生産性が低いとよくいわれるが、これほどひどくない。特に製造業では、主要国の上位である。研究者の生産性の低さは、サービス業の労働者に似ている。その原因も同じだ。競争がないからである。サービス業には国際競争がないが、大学の教師には国内の競争もない。

日本のサラリーマンに競争がないというのは神話で、頻繁な転勤や出世競争は強烈なインセンティブになっている。終身雇用がよくないというが、工場労働者のようなチーム生産の利益が大きい労働では、雇用保証で「企業特殊的スキル」を身につけることに意味がある。

しかし研究はチーム生産の利益が小さく、成果が個人の能力に大きく依存するので、雇用保証する

なぜ大学教師はサラリーマンより生産性が低いのか

経済ニュース

経済ニュース

コメント