福岡への環境保護取材ツアーを月末に控え、参加する学生6人との議論にも熱が入る。先日は生物多様性について話し合った。現在の環境が過去の遺産によって成り立っているのだとしたら、その恩恵を受けているわれわれは将来の環境に責任を負う。人間は多様な生態の一部であり、その中でしか生きることができない。だとすれば、生物多様性の破壊は自滅を導くしかない。訪問時、日本はちょうど桜が咲き始めるころだ。花見の中に、日本人が自然といかに向き合ってきたかを探ることはできないか。そんな取材テーマも含んでいる。

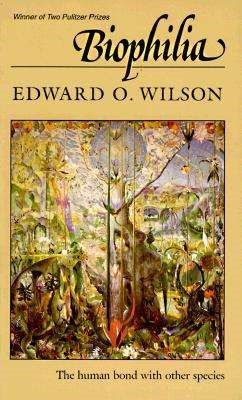

全校を対象にした「日中文化コミュニケーション」のクラスに生物学専攻の男子1年生がいた。授業中、文化の多様性を論じる中で、生物多様性を引き合いに出した。彼がすらすらと概念を紹介してくれ、クラスの多様性をありがたく思った。彼にエドワード・O・ウィルソンの『バイオフィリア(Biophilia)』を読んだことはあるかと聞いたら知らなかった。まだ1年生だからなのか。中国語の翻訳版もどうやら出ておらず、原語版の紹介しか見当たらなかった。

同書はちくま学芸文庫で日本語版がある。人間は生まれながらにして、生き物に対し関心を抱く傾向を持っている。それをウィルソンは「バオオフィリア」という造語で表した。「バイオ」は生物、「フィリア」は愛を意味する。熱烈なナチュラリストである著者の思いが強く込められた言葉だ。中国のネットで

ルールで縛るのではなく、内発を導くことの大切さ

経済ニュース

経済ニュース

コメント